|

Ходовые

знаки (рис.17) установлены на участках реки или водохранилища,

где судовой ход на значительном расстоянии тянется вдоль и вблизи

ходового (приглубого) берега. При этом начало и конец ходового

берега обязательно обозначены перевальными или створно-перевальными

знаками. Однако сами ходовые знаки непосредственно не указывают

ни ось, ни кромку судового хода. Щиты ходовых знаков, как правило,

объемные, ромбовидной формы. Окрашены на правом берегу в красный

цвет, на левом - в белый. Ходовые

знаки (рис.17) установлены на участках реки или водохранилища,

где судовой ход на значительном расстоянии тянется вдоль и вблизи

ходового (приглубого) берега. При этом начало и конец ходового

берега обязательно обозначены перевальными или створно-перевальными

знаками. Однако сами ходовые знаки непосредственно не указывают

ни ось, ни кромку судового хода. Щиты ходовых знаков, как правило,

объемные, ромбовидной формы. Окрашены на правом берегу в красный

цвет, на левом - в белый.

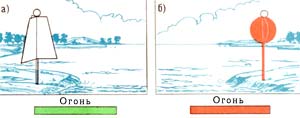

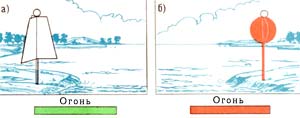

Весенние знаки (рис.18) устанавливают во

время половодья на затоп

ленных пойменных берегах и островах, выступающих в русло мысах,

печинах, высыпках и т. п. Эти знаки обозначают границы меженного

русла реки, не указывая непосредственно ось или кромку судового

хода. Они определяют положение судового хода совместно с другими

знаками, естественными ориентирами и особенностями рельефа. Форма

щитов зависит от наименования берега: на левом берегу - трапециевидная,

на правом - круглая. Окраска щитов такая же, как у ходовых знаков.

Опоры окрашены в цвет щитов.

Рис. 18 (сверху)

Рис.19 (справа)

|

|

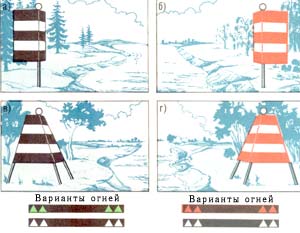

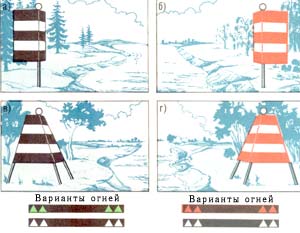

Знаки "Ориентир" (рис.19) обозначают выступающие

мысы, острова, полузапруды, дамбы и другие характерные места береговой

полосы как на реках, так и на водохранилищах. Их щиты прямоугольной

или трапециевидной формы раскрашены пятью чередующимися горизонтальными

полосами: на правом берегу - красными и белыми, на левом - черными

и белыми (верхняя полоса соответственно красная или черная). На

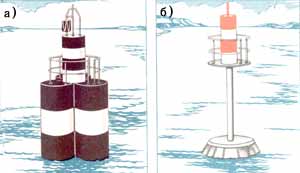

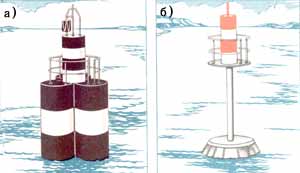

водохранилищах могут применяться русловые маяки

(рис. 63) - разновидность знака "Ориентир" - расположенные на

открытой акватории на искусственных основаниях. Эти маяки служат

для создания непрерывной цепи береговых знаков. Они указывают

точки поворота судового хода и являются надежным средством для

определения места судна.

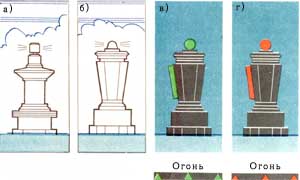

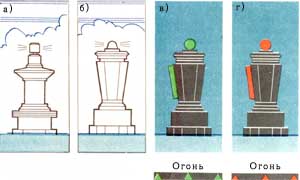

Опознавательные знаки (рис. 27) установлены

на оголовках дамб, молов и волноломов для обозначения входов в

порт, канал, аванпорт, порт-убежище со стороны водохранилища.

Это башни, цвет которых хорошо контрастирует с фоном местности.

|

|

| Рис. 63 |

Рис. 27. |

|

Ходовые

знаки (рис.17) установлены на участках реки или водохранилища,

где судовой ход на значительном расстоянии тянется вдоль и вблизи

ходового (приглубого) берега. При этом начало и конец ходового

берега обязательно обозначены перевальными или створно-перевальными

знаками. Однако сами ходовые знаки непосредственно не указывают

ни ось, ни кромку судового хода. Щиты ходовых знаков, как правило,

объемные, ромбовидной формы. Окрашены на правом берегу в красный

цвет, на левом - в белый.

Ходовые

знаки (рис.17) установлены на участках реки или водохранилища,

где судовой ход на значительном расстоянии тянется вдоль и вблизи

ходового (приглубого) берега. При этом начало и конец ходового

берега обязательно обозначены перевальными или створно-перевальными

знаками. Однако сами ходовые знаки непосредственно не указывают

ни ось, ни кромку судового хода. Щиты ходовых знаков, как правило,

объемные, ромбовидной формы. Окрашены на правом берегу в красный

цвет, на левом - в белый.